| 川西 局地戦闘機 紫電二一型 作製記5 | |

|

|

|

| 組み付け作業 | |

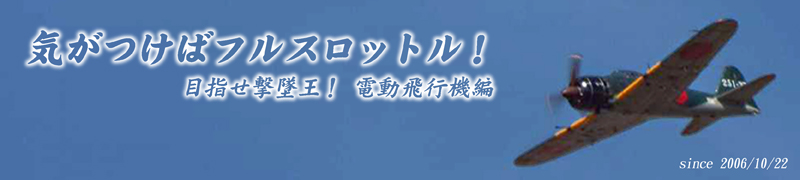

| 主尾翼組み付け 2011/01/02 | |

|

尾翼一式を胴体最後部の7番胴枠に接着し従通材を尾翼下胴体に這わして接着。 |

|

主翼を胴体に取り付けてからリンケージを・・・と思っていたのですが機器搭載時の作業がかなり難儀だったのであらかじめ主翼にリンケージをつけておきました。 |

|

主翼をエポでしっかり接着。 私は主翼取り外し式の工作ができません。まぁ、普段から外す習慣もないし一体の方が軽く仕上がって良い!っといいわけします。 |

| フィレット成形 2011/01/03 | |

|

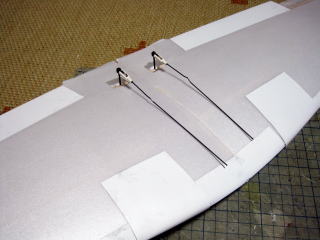

毎度のこと、このフィレット作製には難儀します。逆Rの形状の作り方を未だ物にできていないのとあまり構造重量はかさばらなくしたい、しかも手投げの際にはしっかりとした剛性は欲しい!と・・・考えているうちにわけがわからなくなりそう。 とにかく、小骨を付けてバルサで覆い成形すると決めました。 まず、フィレットの後部まで1mmバルサで追加プランク。 |

|

フィレット用小骨を3mmバルサで作りました。 接着箇所になる胴体側面に穴をあけココに合わせます。 |

|

フィレット用小骨を取り付けました。 |

|

フィレット形状カットしたに1mmバルサを覆い被せるように小骨に接着ついで周囲も接着。 これで表面上の見た目は逆Rになってそれらしくできました。 |

|

ただ表面はよくとも裏から見るとカラッポで強度が足りず・・・ てなわけで手投げ時に掴む箇所にスチレン積層を詰め込み! ここを掴んで投げればバキっとはならない、それを忘れて前を掴んだらバキっです。 |

| 胴体応力外皮 2011/01/06~08 | |

|

今回は骨組みを少なく薄くしたので1号機に比べれば骨格だけでは剛性がなく不安・・・ きっと外皮を張ればしっかりとするはず!っとは思うのですができあがるまではやっぱり不安・・・。 まず、右片面を巻いて瞬間接着剤で固定。1号機や2号機の主翼に使用していた業務用の耐水ペーパーが尽きてしまったので今回は質感や曲面に対する順応性を色々と試して似たような感じのやや厚手の家庭用インクジェットプリンター用紙を代用してみました。 右側は操縦席後方に明かり取り用の窓があります。 |

|

次いで左側面も巻きました。とりあえず剛性は思ったように出せましたが重心的にやや重いような? これは素材からと言うか尾翼のサイズアップが効いているような・・・ |

|

1号機ではとくに骨もなくそのままペーパーを貼っていたのですが、さすがにちょっとペコペコと凹みがひどかったので小骨を追加しました。 この頃になるとだんだん重量軽減の意識が薄れてきてしまったような。 |

|

機首下面にペーパーを接着。 ここは剛性確保よりもセイタカアワダチソウが刺さりにくくするのが目的となります。 |

|

ペーパーは柔軟性がやや足りないのでたわみをなくすため胴体下面は3分割、これは前回も同様です。 |

|

胴体下面に接着しました。 本来なら骨組みで強度を持たせてフィルム貼りが重量の上でも都合が良いのでしょうが私はフィルム貼りとそれに付随する知識がないのでできません。 |

|

操縦席側面とフィレットに1mmスチレンを接着。 |

| 機首部作製 2011/01/09 | |

|

ハッチ骨組み。 上はバッテリーアクセス用のエンジンカウルハッチ。 下はサーボアクセス用の操縦席前のハッチです |

|

各ハッチ骨組みの上面に1mmバルサを2枚重ねで接着しました。 |

|

ハッチを取り付けたところ合いがイマイチ・・・なので削って整えます。 |

|

エンジンカウルの成形と同時に削りました。 |

| 排気管 2011/01/11 | |

|

排気管周辺に1mmスチレンを貼りつけ。 やはり排気管後方は凹み過ぎたので2mmスチレンを貼ってかさ上げしました。 |

|

収縮チューブで作った排気管を取り付けました。 |

|

エンジンカウルおよび機首周囲に1mmスチレンを貼りつけました。 |

|

ハッチ開放状態。 バッテリーは搭載用の板を廃し防火壁内側にマジックテープ留めにと変更しました。 ハッチの固定は一端をツメでひっかけ、もう一端をネオジムマグネットで行います。 |

| ディティール追加 | |

| 操縦席 2011/01/20 | |

|

計器盤取り付け。 計器盤は1号機からの使いまわしで作製時間とコストを削減。 正面パネル両脇にあったサブパネルは取り付けた際は見えないのでカットしました。 |

|

搭乗員を乗せ風防を接着。 コレも1号機の使いまわし・・・今回は脱着させないのでそれらの装備を外して接着固定しています。 |

| 発動機 2011/01/20 | |

|

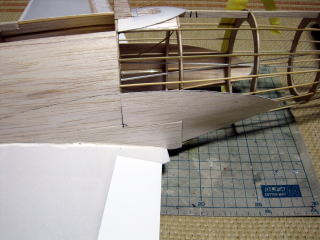

胴体に主尾翼を接着し、機器を搭載し、操縦席を付け、バッテリーも仮に搭載してみた・・・ ココまでくると重心を含めた重量の答えが出てきますし、作っている間に何となく予感めいたものがあります・・・。 んで・・・結局どうなんやろか・・・機体はこの時点での1号機よりも12gしか軽くなっていない・・・。 しかも重心がまったくって感じで合いません。 ではいつものようにバラストを兼ねたダミーで誉発動機を搭載。 1号機ではとりあえず18gで済んだバラストが今回は30gも積んでようやく均等・・・私なりに軽さに気を使ったのですが一発で帳消しとなりました・・・トホホ。これはやはりモーメントを長くし拡大させた尾翼が効いたのかな? とにかく、まぁ、しっかりと重量が必要なので半田グルグル巻きタイプです。 |

| 二十粍機銃 2011/01/21 | |

|

まずは機銃のフェアリング。 1号機は積層したスチレンから削り出しで作ったのですが形がいびつになったりして何度も作り直し、できあがっても何となく表面がケーキのスポンジみたいな風合いでした。 2号機ではエポマイクロバルーンからの削り出しで作ってみたいと思います。 アルミテープを三角錐の形状にし、中にエポマイクロバルーンを流し込んで固めます。 |

|

固めた後に取りい出したる物です。 これを削って機銃のフェアリングにします。 う~む、サイズと言い・・見た目の質感と言い・・何となく「歯」って感じ・・・。 |

|

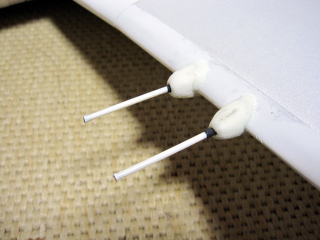

歯をの事は忘れて一心不乱に作業開始。 大まかに彫刻刀でサクサク、細かくペーパーでシャカシャカしてフェアリングの形状にし中心に銃身を差し込む穴をあけました。 銃身はいつものプラパイプで作製、根元は折れ防止に収縮チューブを接着です。 機銃装備数の4個つくりました。 |

|

主翼にフェアリングを接着し主翼とのバランスや機銃相互の位置関係の形状修正した後、銃身を差し込んで機銃完成。 |

| 仕上げ | |

| エンジンカウル前面 2011/01/21 | |

|

真空パーツのエンジン前面カウルは1号機でやや大きかったので石膏型を削り一回り小さく変更。 装着し形の上では完成です。 |

| 塗装 2011/01/25 | |

|

塗装は日本海軍なのでレパートリーも少なく、しかも紫電改は343航空隊以外の活躍はほとんど聞かれないのでマーキングも固定、なのでいつも通りの作業です。 下面の無塗装ジュラルミンはタミヤスプレー AS-12 シルバーメタル。 上面の緑はタミヤスプレー AS-21 暗緑色2です。 |

| 国籍・部隊マーキング 2011/01/29 | |

|

国籍マークを付ける作業は魂を込める作業なので気分は厳か! 今回もマーキングは家庭用インクジェットプリンターの水転写シールを使用し第343海軍航空隊 戦闘301飛行隊「新選組」隊長 菅野直大尉機です。 1号機ではまともにFLTできず菅野大尉には誠に申し訳なく思いますので2号機では何としてでも!っと思う。 |

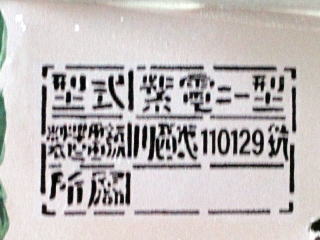

| 製造番號 2011/01/29 | |

|

完成する年月日をそのまま製造番號に! 製造番号110129號。 最後に機体上面にトップコート半光沢、下面にトップコート光沢を吹きかけて完成です。 |

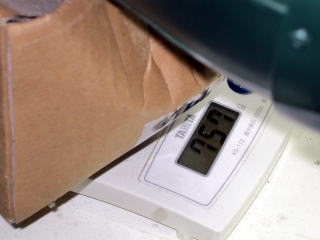

| 工場出荷 2011/01/29 | |

|

川西 局地戦闘機 紫電二一型 110129號 工場出荷! 形に関しては私としては満足いくものを作り上げる事ができました。 |

|

機体重量は636g・・・全備重量では・・・。 なんと1号機完成時と全く同じの757g・・・となりました。 自分なりに精いっぱい軽量化に気をつかってみましたが結果はサッパリとなりました。 2機ともこの重量になったって事は私の工作力や現在のノウハウではどれだけ頑張っても限界って事でしょうね~。 紫電改は零戦よりも一回り大きいっのでこの重量になるのか?色々と省略をすればもっと軽量にできるんでしょうね。 ただ、最低限の雰囲気がないとFLTさせても意味がないし、相変わらずスケール機作製ではスケール感と重量のせめぎ合いが悩ましいところです。 |

|

まぁ、物は考えようって事でこの重量を肯定的に考えてみる・・・。 実機諸元での比較 紫電改 自重は2,657kg 全備重量は3,800kg 翼面荷重は161.70kg/㎡ 零式艦上戦闘機五二型 自重は1,876kg 全備重量は2,733kg 翼面荷重は128.31kg/㎡ 零戦に対して紫電改は 自重では1.42倍 全備重量では1.39倍 翼面荷重では1.26倍 となります。 |

|

ではRCでの比較だと・・・。 紫電改 110129號 自重は636g 全備重量は757g 翼面荷重は56.1g/d㎡ FSK 零式艦上戦闘機五二型 90929號 自重は415g 全備重量は526g 翼面荷重は42.1g/d㎡ 零戦に対して紫電改は 自重は1.53倍 全備重量は1.43倍 翼面荷重は1.3倍 となりました。 ま、まぁだいたい似たような感じではないか!っと無理やりに納得します。 あとはモーターが快調な誉発動機くらいに働いてくれたらな~・・・さて、次は心臓が軋む試験飛行・・・どうなりますやら? |

|

|

|