| FMS 零式艦上戦闘機五二型 1,100mm用 七六式一号尾輪装置二型 作製記 壱 |

|

|

|

|

| 思いつき2016/10/16〜11/03 | |

|

FMS 零式艦上戦闘機五二型 1,100mm クラブ(準)会員になり正規の飛行場で活動できるに至りやはり離着陸機能は活かしていきたい。 また、今まではフライングスタイロ(約900mm)のサイズを基準に小型がメインでしたがこれからはこのサイズが基準となるかな! ・・・言うわけでまだ2FLTしか行っておりませんがお気に入りに登録。 これからはこの機をメインとしていきます。 購入当初、ディティールには少々こだわりましたが機能的には不満なくこのまま行くものだと思っていました。 |

| クラブに入れてもらってから様々な機体を拝見するわけです。 今まで鎖国みたいな状態から一気に開国したような感じ。 そして10/16の飛行会での1コマ・・・目の前で秋水が車輪投下を行いました。この時に何やら心に響くものが・・・。 今までふとドロップタンクにしてみたい・・・サウンドシステム使えるかな?・・・などなど夢想する事はありましたが中でも尾輪の引き込み!これができないものかと・・・。 以前FMS 零戦二二型 1,400mmで考えた末に断念した事がありました。 今回は一番好きな五二型だし一度やってみようかと! 一度火がつけば何かとあれこれ行動が始まります。 |

|

|

|

|

|

作製計画2016/11/04〜08 |

|

| FMS製の大戦スケール機1,400mm以上のシリーズ アメリカ機では尾輪引き込みを再現しておりますが零戦では省略され固定式尾輪です。 P-51のようなバージョンアップでいずれは装備されるかとも思っていましたが残念ながらそれはなく、1,400mm零戦でさえ搭載されなかった尾輪リトラクトは当然のように1,100mm零戦では省略。 |

|

| 休止期間中、研究用に購入していた LX F4U 1,200mmのサーボレス尾輪リトラクトです。 見た目とても複雑。 全然引き込みの機構が違います。 |

|

| この尾輪は引き込み機能のほか、リンケージワイヤーによるステアリング機能と収納する際に車輪をまっすぐ保持するため左右にスプリングが付いております。 | |

| 当時FMS1,400mm零戦二二型に使えないかと思い購入 P-51のサーボレス尾輪リトラクトです。 モーター側に車輪を90度引き込むため零戦の細い尾部には収まらず・・・ストロークが大きすぎる等などで搭載を断念。 機体が二二型だったため情熱が足りなかったのかもしれません。 |

|

| P-51の尾輪リトラクトを合わせてみる。 1,400mm零戦二二型でさえサイズオーバーだったので合うハズもなく。 |

|

| F4Uの尾輪リトラクトを合わせてみる。 お話にならない。 |

|

| 予備として購入していた尾輪パーツ。 1/10サイズにした図面と合わせるとこのまま使えそうな感じで嬉しい! これを活かして製作しよう。 |

|

| 実機のお勉強 色々と記憶が曖昧になっているので知識を補完しておきます。 1.引き込み・収納は油圧で行っている・・・伸縮は思いつかないな〜。 2.車輪はタイヤと言うよりローラーコロに近いかな!・・・これはキットのまま行こう。 3.尾輪に操舵機能はなく付いて首振るだけ、収納時の直進性は左右のゴムで保持している・・・これはどこまで必要だろうか? 芝生からの離着陸では首振りは不要かな! それであれば直進性の保持は考えなくていいかも・・・とりあえず作りながら考えます。 |

|

|

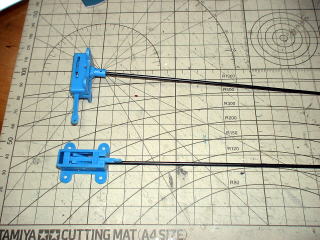

画像は以前、使用したGWSメカニカルリトラクトユニット。 最近のリトラクトはサーボレスが主流のようで以前あったメカニカル式のリトラクトの適度な物がなかなか見つからない。仮にあったとしても破損した時に交換のパーツがない・・・。 というわけで今回はリトラクトのユニット本体を自作しそれをリンケージを介し通常サーボで可動させる方法で行います。 |

|

|

|

| 二十八試尾輪装置2016/11/09〜12 | |

| ドローソフトでイラストを描きながら考え中〜 零戦の尾部に収める為できるだけ小型に!重心から遠く離れた個所への増量はできるだけ抑えたいので軽量に!当然のこと確実なる動作・・・。 尾輪展開時の保持力。 サーボのトルクだけで尾輪展開時の力を保持するのはサーボ自体に無理がかかり不良となるためカムで荷重を受け止める方法に方針決まる。 |

|

| では、首振りは省略するのか?そのまま活かすか? 展開をカムで行うなら収納時の力はどこから得ようか? パーツを見てじ〜っと考える。 |

|

| とりあえずパーツをバラして思案してます。 物自体の重量は軽いので小さい引きバネで持ち上げる事ができそう! そのスプリングを車輪の直進性保持と兼用すれば首振りを活かしたままにできるかも!と思いつく。 あとは眺めていてもわからない・・・とにかく手探りで試作開始。 |

|

| ウッドボードを吊り下げるフック ヒンジを探しに行ったホームセンターで購入しました。なかなか適当な材料がなかったのでとりあえずコレは使えるかなと試し買いです。 |

|

| ウッドボードに掛けるための爪でしょうか? 本来の使用方法はわかりません。 |

|

| 爪は余分なのでラジオペンチでグリグリちぎってポイ! 尾輪車輪側を形状に合わせて曲げ加工しました。 |

|

| 尾輪パーツ ヒンジを取り付ける個所を削って整形。 |

|

| ヒンジ取り付け 中粘度瞬間接着剤で接着し、上からバルサで押え接着。 |

|

| カム受け 上部にプラ板を接着。 |

|

| 首振り 車輪首振軸受けを1mmほど残し上部をカット。 |

|

| 車輪首振軸をマークの位置でカット。 上部に操舵用ホーンをつけるためある程度残してあります。 |

|

| 引き込みおよび首振制御の引きバネ2本を付けてみました。 これだと押し下げるカムの配置が厳しいかな! |

|

| 引きバネを1本に変更。 車輪の直進性は若干落ちますが引き込む力は充分あるようです。 |

|

| 組み付けて見ないとわかりません。 収納状態。 |

|

| 展開状態。 おおむねこの方法で行けそうです。 |

|

| 機体に取り付けるベースを3mmヒノキ板で製作。 | |

| ベースに尾輪部を取り付けてみました。 | |

| カーボンで側板を作り仮のカムを取り付けての動作試験です。 展開時。 最初、展開する力が逃げないように引きで行うつもりで作製していました。 |

|

| 収納時。 カムが上部に出てきます。 展開はバネの力もあるので押しで行くつもりでした。。 |

|

| カムに貼ってあるテープは飛びだす部分の対策を考えるため目安です。 結果的にこの試験では押しで展開・引きで収納と逆動作でも問題がない事がわかりましたのでカム形状を変更します。 |

|

| 車輪の軸が収納時に引っかかってしまう。 | |

| 寸法を合わせたシャフトを通し瞬間接着剤で固定しました。 | |

| カム形状を変更し側板も余分と思われる個所をカットしました。 | |

| とりあえず初期型完成。 | |

| 首振りとカムの干渉はなさそうです。 | |

|

|

|

| 制御2016/11/13〜16 | |

| TURNIGY SPEED REGULATOR さて、物としての形はできましたが動作のシークエンスの方はサッパリ・・・そんな私に救いの手が! クラブの先輩、はんちんぐさんよりいただきました。 |

|

| シークエンス試験 とりあえず動きさえしてくれたら良いのですが・・・??? 最近は色々なデバイスがあるようで・・・ クラブに入会し開国こそはしましたが文明開化はまだ遠く・・・ あれこれ悩んでいるところへ更に助言をいただきました。 その時に教えていただいた内容のリンクです。 ありがとうございました。 |

|

|

とにかく理解した範囲で・・・ 二股コネクターを製作。 零戦は主脚収納時に差動があります。これは設計上は両方の車輪を同時に引き込むのですが搭載している油圧装置の力が弱い、油圧系のパッキンの精度が悪いため油圧が逃げない方が早く収納され油圧が逃げる方は遅くなる。 あるいは離昇出力時のプロペラ後流が作用し左が早く右は遅い・・・などなど諸説あるようです。 実機の映像を見ていると結構左から収納しているのが多い、なので左は受信機に直接続し右はディレイを経由します。 |

| コネクターピン IN:受信機へ接続 CH1:未使用 ボリュームスイッチ SW1:収納時、SW2:展開時 このボリュームで動き出しのタイミングを変更します。 展開時は差動がないのでこの場合はSW1のみボリューム調整しています。 SW3は正転・逆転の切り替えです。 |

|

| コネクターピン CH2:右主脚サーボレスリトラクトへ接続。 CH3:尾輪サーボへ接続。 各CHには差し込む向きを示すS・+・−と記してありますがIN側とCH1は逆のようです。この辺は中華製・・・大きな心で迎えましょう。 |

|

|

|

|

| 小型化 2016/11/12 | |

| シークエンスに目処がつき、これからいよいよ組み込み・・・その前に・・・。 形を上げた時に薄々感じていた事なんですけど・・・ まだ大きいのではないだろうか? 機体に合わせて・・・目測でどうみても大きいと感じます。 |

|

| 尾部切り離し作業開始! この作業を始めてからいつかはこの時が来るのはわかっていましたが、まともな状態の機体にメスを入れるのはやはり決心がいるものなんです。 できるだけモールドに沿って切り離したい。 |

|

| 一旦、水平尾翼を取り外しモールドを見るとフィレットが間にありそのままカットできません。 | |

| 仕方ない・・・フィレットのモールドに沿ってカッターで少しづつ切り離し。 緊張の時です。 |

|

| モールドに切れ目を入れた後にそっと摘まんでグリグリとやると接着剤が剥がれフィレットが外れました。 | |

| 次は尾輪の取り外しです。 固定のネジ4本を外し・・・ステアリングのリンケージが繋がっているため抜けません。 |

|

| この尾輪はスペアパーツもあるのですが実際の交換はどうするんでしょうかね? 尾輪の後方にそれらしい分割の跡がありますが、前の方はずっと機首まで続いています。 はて?どうなの・・・。 取り外したものを予備にしようと思っていましたが仕方がなくカットしました。 |

|

| 左右からそっとまっすぐカッターで切り込みようやく切り離しました。 間にあるのは操舵用のリンケージとパイプです。 |

|

| リトラクトユニットを両面テープで仮止め・・・ やっぱり大きいな〜。これでははみ出てしまう。 零戦は堀越先生の空力理論その美学の結晶!尾部ラインはシェイプアップされ最後部一点に集約されるためとてもスリム。 その美学に合わせてユニットをもっと洗練しないといけない。 三面図で合わせていましたが、やはりそこには誤差があったようで・・・。 では、はじめから機体の後部を切り離して見ておけと思われるかもしれませんが、ある程度ユニットができると確信が持てないとなかなかメスを入れる決心がつかないんですよね。 |

|

| さっそく小型化開始! やるしかない!ユニットの高さを8mmほど低く、幅を4mm狭くさらに上部と後部はギリまで絞る。 当初は剛性確保のため車輪までカバーするボックス構造にするつもりでしたが、カーボンのおかげで剛性は充分・・・むしろオーバークオリティ。 |

|

| 胴体への取り付けベースも一回り小型化。 | |

| ヒンジの取り付け部の不要個所カット。 多少ヒンジ部への負荷を軽減するためベースの裏にネジ止めし表へ回しこむように変更しました。 尾輪のカム受け個所をギリギリまで削り細くしました。 |

|

| ベースと尾輪部を取り付けました。 | |

| 側板のカーボンを接着しました。 カムは長細いタイプに修正し3φのアルミパイプに接着。 |

|

| 基本構造はそのままですが内部が小さく狭くなり、余分な部分を自分なりに徹底的に排除。 尾部と比較しこれなら内部に収められそうです。 |

|

| 収納時 各部クリアランスはギリギリ。 これ以上、小型化を目指すなら機構から考え直しかな! |

|

| 収納時 展開・収納動作自体は軽く、サーボに無理をかける心配はなさそう。 |

|

| ただリンケージが首振に対してかなりきわどい位置になってしまった。 抜け止めなどを行うと首振に干渉してしまうため折り曲げて刺したのみです。 これでも側板で逃げる事がなく、100回程動かしても抜ける事はなかったのでこれで行きます。 |

|

|

|

|